(この記事は2019.6.21に投稿したものです。)

「男性だけど育休取った方がいいかな?」「男性育休取ったらどんな生活になるの?」「夫に育休取ってもらいたいな」といったお悩みはありませんか?

みなさんの疑問に対し何かしらのヒントを提示できればと思い、第2子誕生を機に取得した3ヶ月半の男性育休の経験を綴っています。

今回は前回からの続きで、退院してから生後1ヶ月くらいまでの暮らしについてお伝えします。

- 産後の退院から生後1ヶ月くらいまで、どのような生活を送っていたか

- 育児の負担を減らすための工夫

- 産後の退院から生後1ヶ月くらいまで、男性は育休を取るべきか

もくじ

我が家の育休環境

我が家の生活をお話する前に生活環境を示しておきます。

- 里帰りしていない

- えい夫は産後入院中から育休スタート

- 妻(以降ママ)も育休中

- えい夫育休中も長女を保育園に預けることができた

環境が違えば生活もガラッと変わるはずです。

皆さんそれぞれ状況に合わせてイメージを膨らませてもらえればと思います。

退院から生後1ヶ月くらいまでの暮らしぶり

生後1ヶ月くらいまで、ママは約2時間に1回授乳することになります。

ママは満足に睡眠もできません。

そこで重要なのがパパ!

ママを休ませてあげる必要があります。

私は『炊事・洗濯・家事・育児』をして、ママが休む時間を確保するようにしました。

具体的にどう過ごしていたか、退院してから生後1ヶ月までのある一日を例示します。

生後1ヶ月くらいまでは、ママは赤ちゃんにつきっきり、パパが生活を支える体制です。

自由な時間はあまりなく、常に動き回っていた記憶があります。

趣味の時間は睡眠時間を削ってひねり出してました。

ちなみに私が実践している『炊事・洗濯・家事・育児』はこちらをご覧ください。

育児の負担を減らすための工夫

きっちり色々なことをこなすのは正直大変です。

我が家の場合は、『炊事』と『睡眠』を工夫しました。

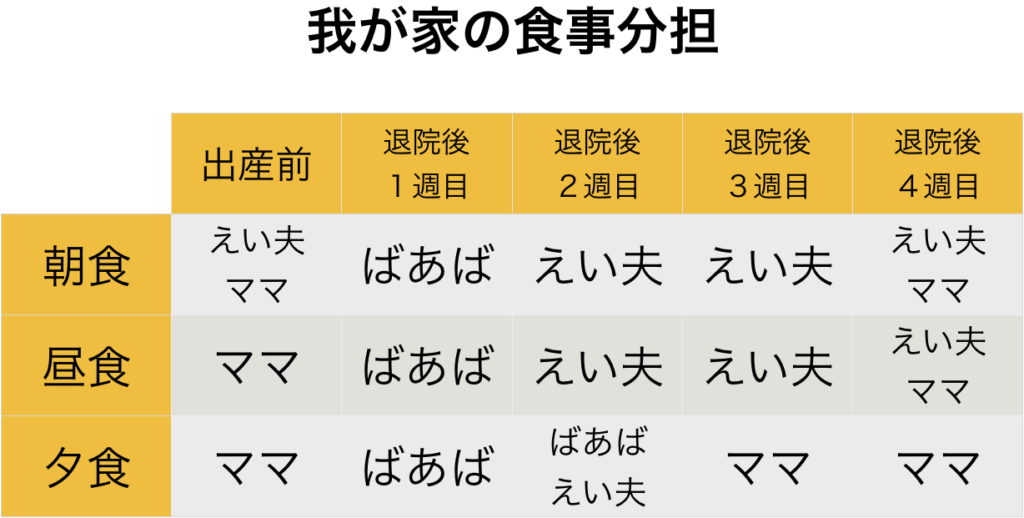

炊事を助けてもらう

我が家の食事は普段ママが作るのですが、ママは赤ちゃんにつきっきりなってしまう。

えい夫は料理が得意ではない。どうしよう・・・。

そこでママの母(=義母、以降「ばあば」と呼びます)に炊事をお願いすることにしました。

ばあばには退院後1週間目、住みこみで毎日3食作ってもらいました。

これは本当に大助かりでしたが、ばあばは炊事以外の時間を完全に持て余していたので、申し訳なさも伴いました。

そこで2週間目はばあばに晩御飯のおかずの作り置きをお願いしました。

ばあばが作り置いてくれた主菜と、えい夫が作るサラダ・みそ汁を食べる作戦です。

これは大成功でした。

えい夫も無理することなく、ばあばの負担を減らすことができました。

3週目以降はママの体力が回復したので、徐々にママに作ってもらうことが増えました。

表にまとめるとこんな感じです。

我が家の場合はばあばに頼みましたが、生協とかスーパーのお惣菜でもいいと思います。

パパが作れればそれに越したことはないですが、無理しすぎないことが大事です。

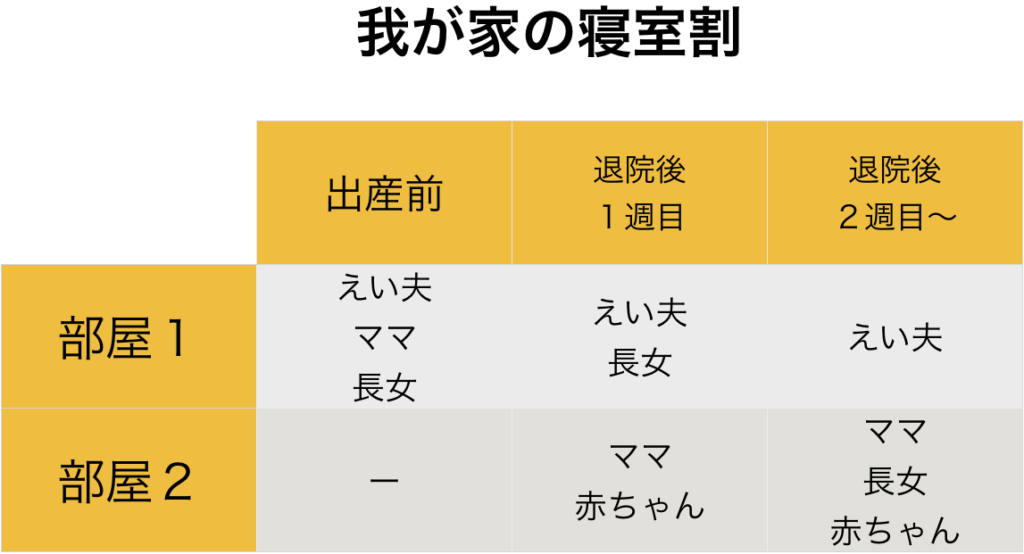

パパは赤ちゃんと別室で寝る

家族みんなで寝たい気持ちはわかりますが、赤ちゃんは夜中も頻繁に泣きます。

夫婦どちらも寝不足になるのを避けるためにパパは別室で寝ました。

おかげでママは寝不足でも私は元気だったので生活がうまく回ったと思います。

パパは赤ちゃんと別室で寝る、オススメです。

それと上の子がいる場合には、ママと一緒に寝かさないようにすると良いです。

ママのわずかな睡眠時間が、上の子の寝返りなどによってジャマされます。

ただ一点、気をつけることがあります。

上の子が一緒に寝たいのを無理やり引き離すと、その子の精神安定上よくない場合があります。

あくまでも無理のない範囲で。

ちなみに我が家はこんな感じでした。

産後の退院から生後1ヶ月くらいまで、男性は育休を取るべきか?

私は第一子のときは育休を取らなかったので(里帰り出産)、両方の経験から私の意見を述べます。

里帰りしない場合

里帰りしない場合は「育休すべき」です。

上で述べてきたようにママは自分のことすら満足にできないので、パパが生活の柱にならないといけません。

里帰りする場合

では里帰りしない場合はどうでしょうか?

答えは「どちらとも言えない」です。

なぜかというと、パパが育休しなくても生活が成り立つからです。

でもだからといってパパが育休しなくていいとは思いません。

その理由は

- 産後のママの苦労が実感としてわからない。

- 赤ちゃんの世話をしないため父親としての実感が湧かない

- 赤ちゃんの世話の仕方がわからず、里帰りから戻ってきたあとどうして対応してよいかわからない。その結果ママに怒られることが増える。

といった経験があるからです。

生活面だけ見れば育休取らなくても良いと思います。が、

子供と一緒にいたい、ママの苦労を分かち合いたい(ぶっちゃけこの時期はツライ)という気持ちがあれば、育休を取ることは意義のあることだと思います。

育休中の時間の使い方には注意

それと注意すべきことが一つ。

ダラダラ過ごしていると「育休は休暇じゃないのよ!」とママに喝を入れられかねません。

何のために育休するのか、育休したのか忘れないようにしてくださいね。

(赤ちゃんのお世話よりもママを休ませてあげることの方が大事だと私は思います。)

最も大事だと思うこと

男性が育休を取ることはものすごく勇気がいります。

(育休を取ることで会社での立場が悪くなった方もいるようですし、私も職場復帰後そうなるかもしれません。)

育休を取らなかった・取れなかったからといって、他人から責められることではないと思います。

でもママは大変な苦労をして赤ちゃんの世話をしています。

育休を取る・取らないに関わらず、子育ての苦労を分かち合う・寄り添うことがパパに求められています。

といったところで今回はおしまいにします。

次回は生後1ヶ月〜2ヶ月についてお伝えします。